凋落物分解将一部分植物光合产物返回大气圈,另一部分保留在土壤有机质中,是地球表层系统碳和养分循环最活跃的通道之一。准确评估陆地生态系统凋落物分解速率和调控机制为预测生态系统碳储量和通量提供关键参数,这些预测结果直接关系到土壤、生物、大气多圈层之间的碳交换过程和碳收支,进一步影响地球表层系统碳与气候反馈。吴福忠教授团队长期致力于凋落物分解这个重要的生态系统过程研究,在十年尺度凋落物分解连续监测基础上,根据1432个独立样点获得6733个独立观测资料,构建了目前全球数据量最大的凋落物分解数据集(Global Litter Decomposition, GLD),目前取得部分进展。

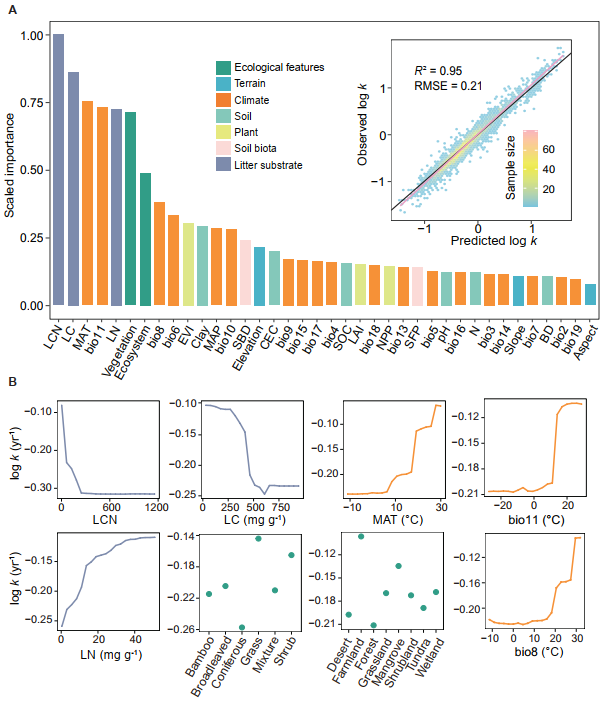

(1)明确了全球尺度上凋落物底物和气候对分解速率的调控机制。凋落物底物直接解释凋落物分解率的36%,而气候的直接作用解释了30%。当进一步考虑气候通过调控植被、凋落物底物、土壤属性和分解者的间接影响时,气候对分解速率的总解释力提升至40%。随机森林模型能够解释研究地点凋落物分解速率95%的变异。其中,初始凋落物C/N被确认为预测分解速率最关键的因子,碳含量升高会导致分解速率显著下降。在明确凋落物分解速率的地理模式和驱动因素的过程中,环境因子的复杂性和非线性导致凋落物分解的机制在不同的空间、时间尺度上表现出差异性。微气候的作用已经被证实很弱,并不能预测实际的分解速率,只有将微环境变量汇总后得到的均值能够支持气候是分解速率主要控制因子这一假设。这意味着我们的结果可能还高估了宏观气候在全球尺度上的作用。进一步基于柯本气候划分,发现虽然不同气候区凋落物分解速率的主导因子略有差异,但总体上气候的作用更加削弱,凋落物底物的作用仍然强烈。凋落物分解并非是匀速的,其速率随时间和环境而波动,主导因子的相对重要性会随着分解阶段改变。不过,在全球尺度上,凋落物分解前期、中期和后期都主要由凋落物底物调控。我们的结果提供了一种基于凋落物底物、气候等因子与分解速率的量化关系,这为改进地球系统模式中凋落物分解过程提供了重要参数。

研究成果以Substrate and climate determine terrestrial litter decomposition为题发表于PNAS,2022级博士生吴秋霞为第一作者,倪祥银研究员和吴福忠教授为通讯作者,团队博士生孙昕瑶、陈子豪、朱晶晶、艾灵参与数据收集和分析,北京大学深圳研究生院洪松柏研究员、赫尔辛基大学Björn Berg教授、中国科学院华南植物园郑棉海研究员、中国科学院地球环境研究所陈骥研究员、北京大学城市与环境学院张亦晨博士参与论文撰写和修改。本研究获得国家重点研发计划青年科学家项目(2023YFF1305500)、国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(32022056)和福建师范大学数学与生态学交叉团队项目资助。

原文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2420664122

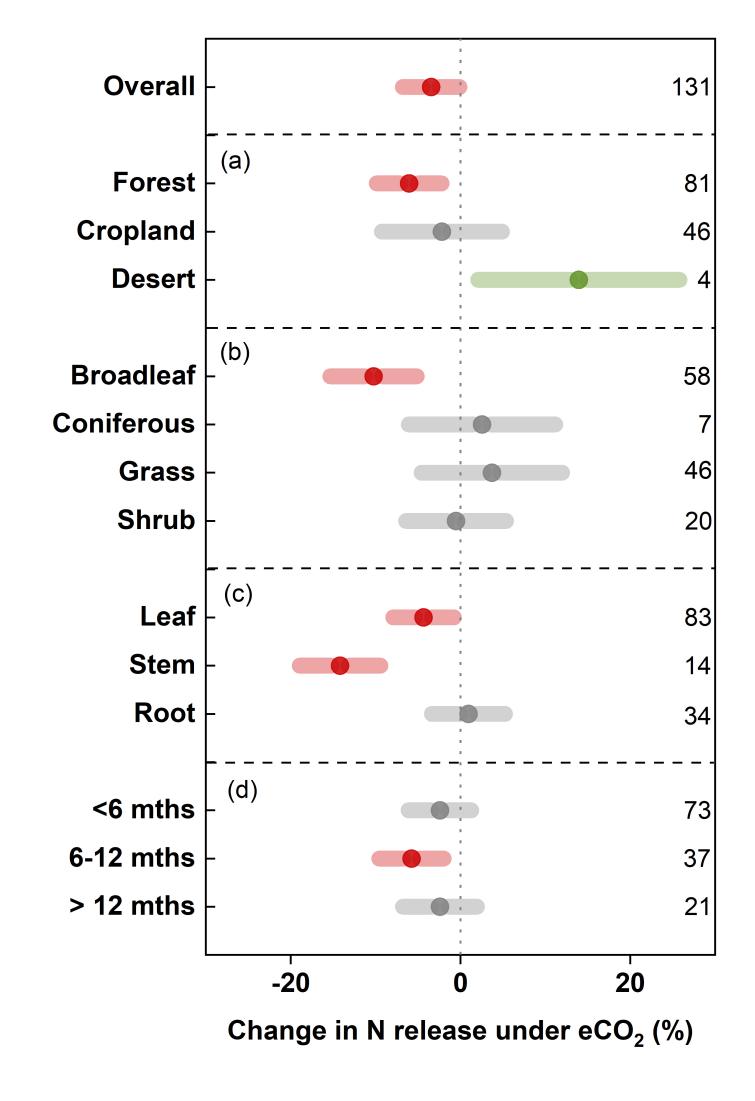

(2)评估了CO2升高对凋落物质量损失、碳和氮释放的影响。由于人类活动和土地利用变化,大气CO2浓度急剧升高,但在陆地生态系统中,CO2升高是否促进了地表凋落物分解仍不清楚。通过GLD数据集分析了CO2升高后227、85和131对质量损失、碳和氮释放的配对观测数据,发现凋落物质量损失降低了4.46%,碳、氮释放分别降低了6.70%和3.36%,且对森林(下降7.22%)凋落物质量损失的影响大于农田和草地。在森林中,CO2升高对阔叶林凋落物分解速率的影响大于针叶林,且根凋落物比叶凋落物更敏感。这种差异主要是由于在CO2富集作用下,凋落物中木质素含量和土壤因子的变化所致。一个可能的结果是,CO2施肥效应增加了全球NPP后,陆地生态系统中更多的凋落物在土壤表面积累而没有被分解,导致随着大气CO2浓度的增加,生物地球化学循环出现负反馈。

研究成果以Declines in carbon and nitrogen release from decomposing litter under elevated CO2 in terrestrial ecosystems为题发表于Journal of Plant Ecology,2022级硕士生吴思锜为第一作者,倪祥银研究员为通讯作者。本研究获得国家重点研发计划青年科学家项目(2023YFF1305500)和国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(32022056)资助。

原文链接:https://doi.org/10.1093/jpe/rtaf002

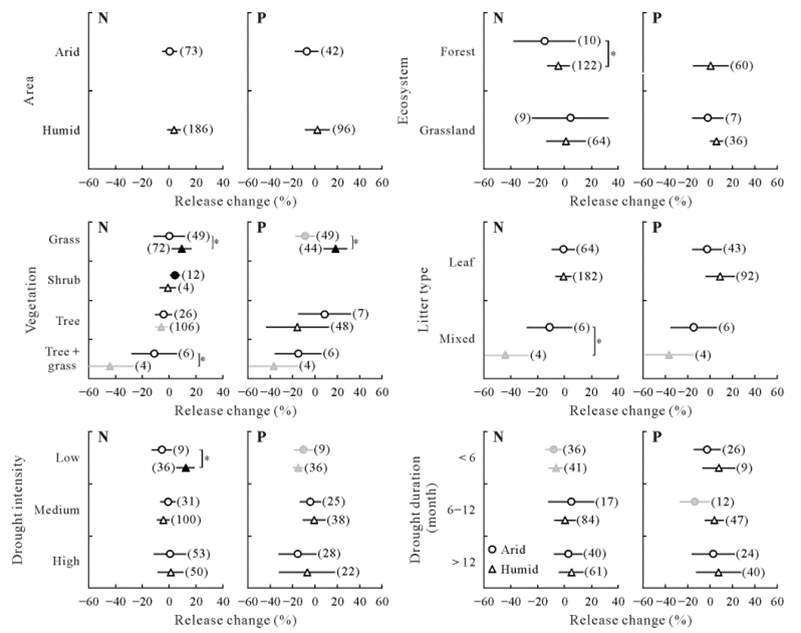

(3)揭示了干旱条件下凋落物分解过程中氮和磷释放规律。气候变暖加剧了全球水文循环,增加了降水量和土壤湿度在干旱区和湿润区之间的差异。这种区域性干旱的变化可能改变陆地生态系统凋落物分解过程中氮和磷释放过程,但这些生物地球化学过程对干旱的响应是否在干旱区和湿润区存在差异仍不清楚。通过GLD数据集分析了259和138对凋落物氮和磷释放的配对观测数据(有干旱条件和无干旱条件),以评估干旱对干旱区(干旱指数<0.5)和湿润区(干旱指数>0.5)凋落物分解过程中氮和磷释放的影响。发现在干旱条件下,凋落物氮释放在干旱区(0.35%)和湿润区(3.62%)均增加,磷释放在干旱区减少了7.32%,而在湿润区增加了2.22%。在干旱区,凋落物氮和磷释放的减少取决于微气候、土壤因子和凋落物底物,且与干旱持续时间呈正相关。这说明干旱对干旱和湿润生态系统凋落物氮和磷释放的影响存在很大差异,对这种差异性影响的评估将提高生态系统过程模型在未来降水模式异步性增加情况下预测地表养分循环的能力。

研究成果以Drought effects on nitrogen and phosphorus release from litter vary between arid and humid areas:A meta-analysis为题发表于Pedosphere,2022年硕士研究生蒋妍昱为第一作者,倪祥银研究员为通讯作者。本研究获得国家重点研发计划青年科学家项目(2023YFF1305500)和国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(32022056)资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.pedsph.2024.03.003