Day 6 乌兰布和沙漠

黄河畔的“红色公牛”

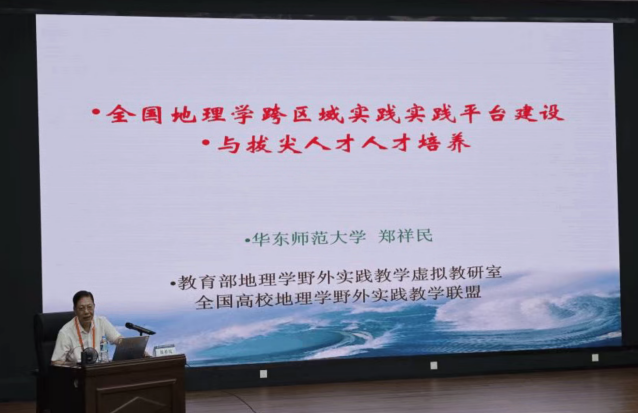

2025年8月3日下午,第十六届全国高校地理学联合野外实习宁夏段结束,在内蒙古自治区乌海市开启内蒙古段实习。在简短的交接仪式后,实习小队踏上了内蒙古自治区阿拉善盟的土地,将目光聚焦于乌兰布和沙漠,开启了对其地形、地貌及形成原因的实地考察。乌兰布和沙漠在蒙古语中意为“红色公牛”,是中国境内八大沙漠之一,处于华北与西北的结合部,坐落于黄河中游,背靠后套平原西南部,地理位置极具特殊性。这一区位使其远离海洋的湿润气流,气候干旱成为其显著的环境特征,也为沙漠的形成与维持提供了基础条件。乌兰布和沙漠地势南高北低、西高东低,向河套平原倾斜,地带性土壤为棕钙土和灰漠土,地带性植被为草原和荒漠两种植被类型复合存在。现场内蒙古师范大学的苏根成教授、春喜教授,北京师范大学的哈斯额尔敦教授,陕西师范大学董治宝教授先后就乌兰布和沙漠的物质来源、植被类型和沙丘类型等核心内容展开阐述,让师生们对这片沙漠的形成与演化有了更系统的认识。此次实地考察,不仅让实习小队直观感受到了乌兰布和沙漠的壮阔与独特,更通过专家的解读,将理论知识与实地景观相结合,为深入探究沙漠生态系统的奥秘奠定了坚实基础。

四位教授为实习师生进行讲解

我院师生在乌兰布和沙漠合影

Day 7 三盛公枢纽润河套

库布齐沙漠焕新颜

8月4日上午,实习小队来到了内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县三盛公黄河水利枢纽。三盛公水利枢纽位于河套平原与乌兰布和沙漠交界处,黄河北岸几字湾头,是黄河干流上游的大型闸坝工程,也是河套灌区的引水龙头工程。工程以灌溉为主,兼顾防洪防凌、发电、工业供水、交通及旅游等综合效益。在讲解员的带领下,实习师生参观了黄河三盛公水文化博物馆和铸牢中华民族共同体意识主题广场,通过数字沙盘和全息影像等技术,认识了河套灌区的总干渠等灌溉渠道,了解了灌溉网络布局及灌溉水源的分配与利用方式。此次考察不仅让队员们的水文水资源专业知识得到了切实拓展,更让大家深刻感悟到,作为孕育中华民族的母亲河,黄河的每一次治理、每一步开发,都始终承载着各族儿女的共同愿景,凝聚着跨越地域与民族的集体智慧。

我院学生在博物馆内认真听讲

三盛公黄河水利枢纽工程

铸牢中华民族共同体意识主题广场(同心锁)

8月4日下午,实习小队前往鄂尔多斯市的中国第七大沙漠——库布齐沙漠,库布齐蒙语意为“弓上之弦”,即黄河几字湾为弓,大漠为弦,是挂在黄河几字湾上的沙漠。其宏观地貌为:西有贺兰山、桌子山,北有乌拉山、大青山,平均海拔比鄂尔多斯高原高100米,被称为“高原中的高原”。区域内多流动沙丘,地形地貌呈东西走向;沙丘高15—30米,其中流动沙丘面积最大,半固定沙丘次之,平缓沙丘最小。在此,吴永胜教授为我们重点介绍了固沙技术与生物结皮的相关内容,赛西雅拉图等教授介绍了库布齐沙漠的区域概况和主要植被类型等内容,让实习师生对库布齐沙漠的地理特征、生态现状及治理技术有了更为系统且深入的认知。

吴永胜和赛西雅拉图教授在现场讲解

我院师生在库布齐沙漠合影

随后,实习小队前往位于杭锦旗独贵塔拉镇的亿利阳光谷,这是一处以光伏发电为核心,融合生态农业、畜牧业发展的现代化绿色产业示范基地。该区域光照时间在3180小时以上,经过三十多年的持续治理,沙漠生态环境得到了极大改善,区内交通、用水、装备制造等工业基础逐步完善,有多个500 KV的变电站和多条特高压外送通道,并有多个大型工业园在区域内可消纳绿电,发展光伏治沙条件成熟。实习师生们在这里考察了“板下种植”的农光互补实践和“板间养殖”的牧光互补模式,探究了“公司+农户”的社会经济效益,体会到光伏设施在治沙中的物理作用以及该区域人地关系的协调发展。

光伏板与“板下种植”

Day 8 钢城规划观转型

草原水土植探微

8月5日上午,实习小队走进包头市城市规划展览馆。包头市位于内蒙古中西部,是呼包鄂榆城市群和黄河几字湾都市圈的核心城市,也是内蒙古自治区最大的工业城市、“一带一路”节点城市,被誉为“草原钢城”、“稀土之都”和“世界绿色硅谷”。在展览馆中,实习生们系统了解了包头市的城市规划理念、工业发展历程、生态建设成果和文化传承创新,了解了工业城市转型的“包头模式”,感受“齐心协力建包钢”的民族工业精神和“工匠精神”在当代的传承,理解多民族文化交融形成的城市特质。

包头市城市规划展览馆

我院学生在学习包头市发展脉络

8月5日下午,实习小队参观了内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站。该站由中国水科院牧区水利科学研究所建设运行,作为我国北方草原生态系统科学观测网络的重要一环,也是水利行业唯一的国家级野外科学观测研究站,依托典型草原-荒漠过渡带的特殊区位,构建起完善的水文气象观测网络,形成了“1个中心站+4个观测点+20个观测样地”的格局,建成流域水文、土壤侵蚀、生物多样性等观测场48处。实习师生们不仅了解了站内草地生态系统结构与功能、生物多样性特征,知晓了草地流域生态水文过程与互馈机制、水土流失过程与驱动机制,还学习了草地生态修复与水土资源调控技术等内容,并围绕站内外荒漠草原生态状况展开了探讨。

阴山北麓国家野外站

风沙过程和草地土壤侵蚀模拟实验室

随后,实习小队走进希拉穆仁草原(召河草原),这里地处阴山山地与内蒙古高原过渡地带,地形以平均海拔约1600米的低山丘陵为主,地表由沉积岩和岩浆岩构成,景观平坦开阔;因属中温带半干旱大陆性季风气候,干旱多风、冬季寒冷、夏季雨量集中,年均降水量仅284毫米而蒸发量巨大,孕育了地带性的栗钙土。经过现场修整使土壤露出新鲜剖面后,内蒙古师范大学的苏根成教授详细讲解了该土壤剖面,并指出从上到下依次为暗棕色的腐殖质层(Ah;0-40 cm)、灰白色的钙积层(Bk;40-130 cm)和青灰色的母质层(C;130 cm以下)。通过实地学习考察,实习师生们系统认识到气候-土壤-植被的地带性分异规律和内在耦合机制,对草原生态系统的脆弱性和适应性特征有了更深入的了解。

苏根成教授对土壤剖面进行讲解

Day 9 自然博物馆探奇

内师大讲堂论道

8月6日上午,实习小队抵达内蒙古自然博物馆。该馆系统展示了内蒙古地区的地质演化、地貌特征、生态系统及生物资源等自然地理要素,为理解区域自然环境提供了全面的实物与图文支撑。在参观过程中,师生们重点关注了与实习主题相关的“壮美内蒙古”和“富饶内蒙古”两个主题展厅,通过实物标本、场景复原、图文说明等形式,直观了解内蒙古从远古的地质历史时期发展到今天的沧海桑田、沙漠与草原的分布规律以及黄河流域内蒙古段的自然特征,进一步补充了野外考察中对区域自然背景的认知,实现了野外实践与室内认知的有机衔接。

实习师生在内蒙古自然博物馆参观学习

8月6日下午,实习小队前往内蒙古师范大学开展实习阶段性总结会议及欢迎仪式,会议由内蒙古师范大学地理科学学院院长安教授主持。内蒙古师范大学副校长贾美林教授在致辞中,对各高校师生的到来表示热烈欢迎,并简要介绍内蒙古师范大学及地理科学学院的基本情况。教育部地理学科类专业高等教育指导委员会副主任、教育部地理学野外实践课程虚拟教研室负责人、华东师范大学光华书院院长郑祥民教授在发言中,对各参与方的付出表示感谢,同时充分肯定了承办学校、带队老师及学生在实习活动中的贡献。

实习欢迎仪式现场

紧接着的专业讲座环节,前半部分由内蒙古师范大学地理科学学院院长长安教授主持。华东师范大学光华书院院长郑祥民教授以“全国地理学跨区域实践平台建设与拔尖人才培养”为主题,重点阐述了野外实践教学的必要性和实践要求,并对历届联合实习的实施方案进行了简要介绍。陕西师范大学副校长董治宝教授围绕“巴丹吉林沙漠高大沙山-湖泊系统的形成”展开专题讲座,聚焦高大沙山的形成、湖泊的形成与湖水来源、沙山与湖泊的关系三个核心方面进行了详细讲解。

专题讲座前半部分交流现场

专题讲座后半部分由华东师范大学光华书院院长郑祥民教授主持。内蒙古师范大学地理科学学院院长长安教授以“一片区域,一支队伍”为题作专题讲座。其中,“一支队伍”即“内蒙古师范大学地科院队伍”,“一片区域”特指内蒙古区域,长安教授详细介绍了内蒙古地区的地理概况、战略地位与资源禀赋、历史文化传承及现代发展现状。北京师范大学地理科学学部哈斯额尔敦教授以“鄂尔多斯高原沙丘动态”为题开展讲座,其研究聚焦鄂尔多斯高原的库布齐沙漠和毛乌素沙地,内容涉及沙丘固定与活化过程、沙障实验效果、新垦地土壤风蚀特征等,深入分析了沙丘动态变化规律、影响因素及形态转型模式,总结了地形形成与风力作用的关联等核心结论。教授们以扎实的理论功底和丰富的实践案例,为师生们解析了地理原理在实际场景中的应用,拓展了实习研究的思路。

专题报告后半部分分享现场

讲座结束后,中期汇报有序开展。各高校实习小组依次就内蒙古段近几日的实习成果进行总结汇报,内容涵盖乌兰布和沙漠考察、三盛公水利枢纽调研、库布齐沙漠治理观察、包头城市转型探究及草原生态水文考察等方面,重点呈现了实地观察所得、理论应用情况及初步研究思考。评委老师对各小组的实习成果予以点评,肯定亮点的同时提出针对性改进建议,助力同学们完善实习报告,深化对地理问题的系统性认识。

实习小组进行中期成果汇报

行囊载满北疆韵,初心不改再启程,第十六届全国高校地理学联合野外实习内蒙古段的考察在专家学者的悉心指导下画上阶段性句点。回望内蒙古的日日夜夜,乌兰布和沙漠的沙丘诉说着地貌演化密码,三盛公水利枢纽流淌着治水智慧,库布齐沙漠的光伏与植被绘就生态治理新篇,包头的转型故事、阴山北麓的观测数据、希拉穆仁草原的土壤剖面,共同构建起立体地理认知。

内蒙古师范大学、北京师范大学、陕西师范大学等高校的教授们,以扎根大地的学识与循循善诱的指导,从沙漠物质来源的深度解析到草原生态水文的精细观测,从水利工程的综合效益阐释到城市转型的地理逻辑梳理,他们带领我们从“黄沙漫卷”的自然奇观探究,到“人沙共生”的治理实践解码,从“黄河安澜”的水利智慧解读,到“草原钢城”的转型路径探寻,将内蒙古的壮美山河与人文底蕴转化为鲜活的地理课堂。这些收获不仅是对干旱半干旱区地理过程的深化理解,更是对“人与自然和谐共生”理念的生动体悟。带着内蒙古大地赋予的坚韧与智慧,我们即将开启下一程山西段的探索,让地理人的足迹继续在祖国的山河间延伸,以专业学识书写对大地的赤诚之心。

我院师生与董治宝教授、郑祥民教授合照